Briques provenants de lieux marquants

Récupérées du Presbytère Ste-Anne (1889), Hôpital St-Joseph (1898), Hotel King Edward (1904), maison d’enfance de

Jean Éthier Blais à Sturgeon Falls (1925), et École primaire Ste-Thérèse à Hearst (1929), etc.

Le presbytère Sainte-Anne

1889, 1987

Les jésuites suivent les équipes de construction du Canadien Pacifique (CP), qui ouvre le Moyen-Nord de l’Ontario à la colonisation entre 1881 et 1884. Entre 10 000 et 15 000 manœuvres et terrassiers sont répartis le long de la voie ferrée, de Callendar à Algoma Mills. Ce qui fait dire au missionnaire jésuite, Hormidas Caron, que son ministère s’étend sur 500 milles en longueur, mais que quatre pieds en largeur. « Il me faut, en pleine vitesse, deux jours et deux nuits pour la parcourir dans toute sa longueur, mais je la traverse en deux secondes »1.

Né à Saint-Alexandre (Québec) en 1849, Jean-Baptiste Nolin est ordonné prêtre en 1877 et enseigne d’abord au Collège Sainte-Marie de Montréal((« Historique de Jean-Baptiste Nolin », Le Voyageur, 10 octobre 2001, p. 21.)), avant d’œuvrer auprès des équipes de la CP. Il s’arrête à un point de raccordement entre la ligne principale et l’embranchement d’Algoma en même temps que les éclaireurs.((Gaétan Gervais et Robert Toupin, Les Jésuites en Ontario. Entretiens édités et colligés par Serge Dupuis et Jean Lalonde, Sudbury, La Société historique du Nouvel-Ontario, 2014, p. 86-89.)) Les jésuites choisissent également cet endroit au niveau stratégique pour ne pas gêner les oblats, qui ont depuis les années 1840 des missions dans les chantiers du Témiscamingue et le bassin de la rivière des Outaouais, puis depuis quelques années, dans le Nipissing. Les jésuites nomment la mission « Sainte-Anne-des-Pins », évoquant les montagnes qui sont toujours recouvertes de pins. La première messe de la mission-paroisse est célébrée le 30 mars 1883. Le campement qu’est Sudbury comprend des bâtiments en rondins pour abriter les travailleurs, une étable pour les chevaux et les harnais, une forge, une menuiserie, une boulangerie, un magasin général, puis un bureau pour un télégraphiste, un comptable et un postier.2 Le père Nolin s’installe à Sudbury en août 1883. Alors que les trains ne rejoignent pas encore Sudbury, il recrute des ouvriers du CP pour lui construire un presbytère à deux étages, à partir d’immenses pins blancs, toujours faciles à récolter dans la forêt environnante.((Gary R. Peck, « Ste. Anne’s of Sudbury landmark », The Sudbury Star, 18 mars 1978, p. 3.)) Selon des sources orales, Nolin importe certains matériaux de Montréal, dont des planches, des meubles et des briques pour une cheminée. Avec l’hiver qui approche et les rails seulement rendus à l’est du lac Ramsey, le père Nolin fait transporter les matériaux, par radeau sur le lac, juste avant qu’il soit recouvert de glace – la première locomotive arrivera à Sudbury le 28 novembre 1883. La mesure de circonstance permet l’inauguration du presbytère – et d’une chapelle au sous-sol – à temps pour la messe de Noël. Le 25 décembre, 150 fidèles catholiques convergent vers la chapelle neuve.((« Historique… », 10 octobre 2001, op. cit., p. 21.))

En plus d’agir comme chapelle et résidence des jésuites, le presbytère trouve une troisième fonction. Le 2 avril 1884, son rez-de-chaussée devient la première école du village naissant, suivant le recrutement d’une diplômée bilingue du Couvent Rideau à Ottawa, Margaret Smith.(( Conseil des Écoles séparées catholiques romaines du District de Sudbury, Les Écoles séparées catholiques de Sudbury. Cent ans d’éducation catholique 1884-1984, 1984, p. 1-2.)) Le frais d’inscription par enfant est de 2$ par mois, jusqu’à l’établissement en 1888 d’une commission scolaire séparée habilitée à percevoir des taxes scolaires auprès des contribuables catholiques. Lorsque les inscriptions atteignent la quarantaine, l’école emménage dans un local avoisinant. Construit en 1894 sur le flanc de la colline pour accueillir jusqu’à 250 élèves, l’École d’Youville permet de diviser les classes en groupes linguistiques; à partir de septembre 1898, l’enseignement est formellement confié aux Sœurs grises de la Croix, dont la maison-mère provinciale se trouve à Ottawa.((Sœur Sainte-Irénée, « Les Sœurs Grises de la Croix », dans Lucien Michaud (dir.), Cent ans de vie française à Sudbury 1883-1983, Sudbury, Société historique du Nouvel-Ontario, p. 47-49.))

Sainte-Anne-des-Pins compte 305 familles, dont 70% sont de langue française, en 1889.((Donald Dennie, La paroisse Sainte-Anne-des-Pins de Sudbury (1883-1940), Sudbury, Société historique du Nouvel-Ontario, 1986, p. 12-13.)) Les Aubry, Boulay, Collin, Gravelle et Nicol comptent parmi ces familles pionnières. Une pleine église est inaugurée le 5 mai 1889, mais détruite par un incendie le 23 mars 1894. La paroisse se trouvant au cœur de la communauté, les fidèles s’engagent à la reconstruire en huit mois. « French Canadian life revolved around St. Anne’s Church »((Gilbert Stelter, « The People of Sudbury : Ethnicity and Community in an Ontario Mining Region », Polyphony vol. 5, n° 1 (printemps-été 1983), p. 3.)), d’après l’historien Gilbert Stelter. Le journaliste Gary Peck y voit un point de repère architectural et historique, puisque le presbytère « may well be the oldest building still standing in Sudbury ».(( Gary R. Peck, 18 mars 1978, op. cit., p. 3.)) Au moment du centenaire, il constituera « le plus vieil édifice de Sudbury (1883) »((« La Place de la Cathédrale », Le Voyageur, 1er février 1989, p. 3.)) selon Le Voyageur. Toujours selon ce journal, les briques sont installées en même temps que la construction de la première église, donc vers « 1889 »(( « Un bref historique du presbytère », Le Voyageur, 3 juin 1987, p. 29.)). Selon la journaliste Claire Pilon, le revêtement doit permettre au presbytère de mieux préserver la chaleur l’hiver et d’être à l’abri d’un incendie((Claire Pilon, « On ne fait que démolir le presbytère », Le Voyageur, 15 octobre 1986, p. 1.)); le pari sera réussi, puisque le presbytère survivra à la tragédie de 1894. La rénovation cherche aussi à faire écho à l’architecture du Second Empire, populaire dans la deuxième moitié du 19e siècle, comme l’explique Peck :

Buildings have a tendency to be square in design and have a characteristic mansard roof. The roof had a concave slope and a low-pitched upper roof level. This style of architecture appears to be relatively uncommon for early Sudbury with record of very few examples. When the presbytery was altered before 1894, the style used was actually on the wane as a generally popular form of architecture. […] The building has undergone a number of alterations over the years. A frontal addition obscures the original structure while changes in the roof detract from the mansard style. Yet the individual can at least mentally remove the frontal addition and view the building from Durham, North of Elm. The forest is absent. The original Ste. Anne’s Church [h]as been replaced. Children no longer scurry to the school.

Gary R. Peck, 18 mars 1978, op. cit., p. 3.((Gary R. Peck, 18 mars 1978, op. cit., p. 3.))

Yet in a sense, all of it can come to life […], the building at least warrants a second look.

La proportion de Canadiens français à Sudbury demeure stable à environ 36% au début du 20e siècle. Le contingent grandit aussi rapidement que la ville, passant de 702 (1901) à 6 649 (1931)((Donald Dennie, 1986, op. cit., p. 14, 101-102.)). L’âge moyen des mariés parmi les Canadiens français de la paroisse est de 27 ans pour les hommes et de 22 ans pour les femmes. Ces mariages tardifs pour l’époque sont peut-être attribuables au fait que les hommes sont souvent célibataires en arrivant pour travailler à Sudbury et se fiancent plus tard qu’ailleurs.

Encore plus qu’un lieu de culte et d’éducation, la paroisse et son presbytère agissent également comme un lieu d’expression artistique et de concertation politique. L’anglicisation des enfants canadiens-français peut-être observée dans les écoles séparées, ce qui motive le père Guillaume Lebel, le juge J.A. Valin, le quincailler Félix Ricard et le docteur J.-Raoul Hurtubise à participer au Congrès d’éducation de janvier 1910 à Ottawa, congrès qui mènera à la fondation de l’Association canadienne-française d’éducation d’Ontario (ACFÉO, ancêtre de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario) et à des sections paroissiales, dont la section Sainte-Anne.((Jacques Taillefer, « L’ACFÉO à Sudbury 1910-1927 », dans Guy Gaudreau (dir.), Bâtir sur le roc. De l’ACFÉO à l’ACFO du grand Sudbury (1910-1987), Sudbury, La Société historique du Nouvel-Ontario, 1994, p. 10-46.)) Le 21 février 1913, le presbytère rassemble pour un congrès régional de l’ACFÉO 200 délégués de la région.(( « Défense des droits des Canadiens français », Le Voyageur, 3 décembre 2008, p. S-6.)) On y convient de formaliser la séparation des groupes scolaires en fonction de la langue, directement à l’encontre des directives stipulées dans le Règlement 17, qui exige plutôt que l’on cesse d’enseigner en français à partir de la troisième année à compter de septembre. Cette politisation de la question canadienne-française aura pour effet d’élargir l’enseignement de classes distinctes destinées aux Canadiens français dans l’École centrale (plus tard Saint-Louis-de-Gonzague) en 1914 et la francisation de la paroisse Sainte-Anne (qui dessert toujours une minorité irlandaise de langue anglaise) en 1917. Ce dernier compromis sera toutefois seulement accepté en scindant le terrain de Sainte-Anne pour y construire la paroisse Christ the King à l’ouest et en laissant la totalité de la dette de Sainte-Anne avec les Canadiens français.

La transformation de Sainte-Anne en paroisse unilingue française et la croissance de la population canadienne-française intensifie la vie culturelle et religieuse : la paroisse compte un bulletin paroissial, puis des organismes dont l’Apostolat de la Prière, les Cadets du Sacré-Coeur, la Ligue du Sacré-Coeur, les Dames de Sainte-Anne, les Enfants de Marie, les Cadettes de Marie, les Dames d’Autel, le Club du Rosaire et la Confrérie de Saint-Vincent-de-Paul, sans oublier les fêtes obligatoires, les neuvaines, les triduum, les processions de Marie et les retraites. Les premiers bulletins paroissiaux rappellent la fréquence des parties de euchre, de bazars, de thés, de pique-niques, de soirées de chant et de pièces de théâtre, qui nourrissent un sentiment d’appartenance communautaire chez les Canadiens français. L’historien Gaétan Gervais dépeint les tentacules de la paroisse comme étant « la plus grande organisation sociale de la communauté franco-ontarienne »((Gaétan Gervais et Robert Toupin, 2014, op. cit., p. 90-94.)) à Sudbury. Son curé joue non seulement le rôle de chef spirituel, mais occupe aussi des fonctions sociales et politique, en développant des réseaux de collaborateurs pour faire construire des écoles et l’hôpital Saint-Joseph par la sollicitation de dons auprès des paroissiens et des gens d’affaires, mais aussi le recrutement de congrégations et de religieux pour animer ces nouveaux établissements. Le curé Albini Primeau fait d’ailleurs construire une salle paroissiale, sur le flanc de la montagne, pour y tenir des activités sociales, politiques et culturelles. La première assemblée publique y a lieu le 3 septembre 1922; le 1er novembre 1922, elle accueille le folkloriste Charles Marchand pour un spectacle. En 1923, la paroisse compte 667 familles canadiennes-françaises, dont le nombre a triplé en deux décennies, grâce en partie au développement de l’industrie.((Donald Dennie, 1986, op. cit., p. 14.)) Dans les années 1930 et 1940, le Club Saint-Louis organise des pièces de théâtres, montées par des enseignants de Sudbury.((Entrevue ZOOM de Serge Dupuis avec Denise Paquette-Frenette, 10 août 2021, 1h09.))

C’est dans cette paroisse que naît Albert Regimbal en 1915. Venant d’une famille de 13 enfants, il étudie au Collège du Sacré-Cœur de 1928 à 1935, avant de faire des études au noviciat du Sault-aux-Récollets de Montréal. Il revient à Sudbury en 1942 à titre de directeur de la récréation au Collège du Sacré-Cœur, avant d’être nommé curé de Sainte-Anne-des-Pins en 1948.(( « Père Albert Régimbal », L’Édition commémorative du 125e de la Ville du Grand Sudbury 2008, p. 73.)) Regimbal s’intéresse aux loisirs, pour lesquels les gens de l’après-guerre ont plus de temps et qui concorde avec l’action catholique de l’époque, avec lequel il se familiarise pendant son séjour montréalais. Regimbal veut aménager un local où les jeunes « ne se gêneraient pas et où ils ne seraient pas gênés »((Albert Régimbal, dans Marc Despatie et Lucie Le Blanc, « Le semeur de rêves (1951-1960) », dans Guy Gaudreau (dir.), Du Centre des Jeunes au Carrefour francophone 1951-1990, Sudbury, La Société historique du Nouvel-Ontario, 1992, p. 22-23.)). Suivant un tirage pour une fourgonnette Ford, le creusement du sous-sol commence le 28 septembre 1950. À la fin mai 1951, la salle de 6000 pieds carrés est prête.((Marc Despatie et Lucie Le Blanc, op. cit., 1992, p. 17-38.)) On y trouve quelques salles de classe, un petit gymnase et une salle pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes.

C’était très petit. Il y avait une petite scène avec des rideaux, pas d’arrière-scène, plafonds bas.((Entrevue ZOOM de Serge Dupuis avec Robert Paquette, 10 août 2021, 50m.)) […] C’était rien que ça. Il y avait quoi, 6 pieds et demi, 7 pieds [de hauteur]? Puis la scène, c’était rien, donc il n’y a jamais eu de vrais spectacles en bas-là.((Robert Paquette, 10 août 2021, op. cit., 56m.))

Robert Paquette

Le club Richelieu fait un don de 650$ pour permettre l’achat d’appareils cinématographiques. La devise du Centre des jeunes est « Vers les cimes », qui rappelle l’aspiration à l’excellence visée par Regimbal. Fin août 1951, le Centre organise un concert de variétés. Dans un esprit autant catholique que français, le programme est écrit en français et en anglais afin de n’exclure personne. Pendant la première année, le Centre accueille les Jeunesses musicales du Canada, puis offre des ateliers allant de la photographie à la culture physique, ainsi de sports tels les quilles et le ping-pong.((Gaétan Gervais et Robert Toupin, 2014, op. cit., p. 135.)) Les assemblées de scouts et de guides, de jeannettes et de louveteaux s’y tiennent aussi. Le Centre est ouvert tard le soir pour permettre aux jeunes de faire autre chose que de traîner les rues après une sortie au cinéma par exemple. Le père discute et souhaite que les jeunes apprennent à se connaître et à connaître leur prochain. Le Centre comprend enfin une bibliothèque présentant 1500 livres, 100 disques ainsi que des revues et des films, tous en français. En 1952-1953, le Centre compte 291 membres. « Je me rappelle d’être allée voir des films en français, comme enfant; […] ça coûtait 5 ou 10 cents »((Denise Paquette-Frenette, 10 août 2021, op. cit., 58m.)), partage Denise Paquette-Frenette. Les missionnaires font aussi rouler des bobines pour illustrer leurs travaux en Afrique. L’autrice Marguerite Whissell-Tregonning rappelle l’importance du théâtre populaire. Pendant ces premières années, plusieurs écoles y présentent des pièces. Denise Paquette-Frenette se rappelle d’y avoir vu des pièces de Molière et de Racine.((Denise Paquette-Frenette, 10 août 2021, op. cit., 47m.)) Les élèves du Collège du Sacré-Cœur y montent « Le malade imaginaire », puis le Cercle Pédagogique Jacques Cartier présente « Noces du bon vieux temps »((Marguerite Whissell-Tregonning, « Le théâtre », Le Voyageur, 28 avril 1982, p. 6.)). « Le signe de la bête s’efface », une pièce aux accents antialcooliques religieux, est aussi présentée. Les Gais Lurons en 1953 jouent « Quant ici la croix fut plantée », un sketch historique en trois actes, composé par le père Amédé Dupas pour souligner les 70 ans de la première messe à Sudbury.

Le Centre des Jeunes de Sudbury, Inc., est formellement incorporé le 25 avril 1957. Son premier conseil d’administration comprend deux mères de famille, deux professeurs, deux marchants, des gens d’affaires et quelques ouvriers, en plus d’un prêtre nommé par la paroisse Sainte-Anne.((Marc Despatie et Lucie Le Blanc, 1992, op. cit., p. 26-38.)) Le Centre lance son journal, Civitas Christi, en janvier 1961. Le père Regimbal rêve à la construction d’une « Cité du Christ », sur la rue Mountain, derrière le Moulin-à-Fleur, quartier ouvrier canadien-français. Puisque le sous-sol de la paroisse déborde d’activités, Regimbal rêve à une patinoire intérieure, un terrain de tennis, un gymnase, une piscine, des allées de quilles, une grande place, un centre d’accueil, un hôtel et une chapelle. Le 22 février 1961, le conseil d’administration accepte d’acquérir un terrain de huit acres pour la somme d’un dollar de l’Université de Sudbury. Or, le Centre n’a pas les moyens de ce rêve grandiose, car le terrain vient avec 5 760$ (52 000 en dollars de 2021) d’arriérages en taxes foncières, qui doivent être payées avant l’été 1962. En mai 1962, le Centre demande à l’architecte Barbeau de préparer des plans, puisque Le projet est ambitieux, car le complexe nécessiterait aussi l’achat d’un terrain du côté sud-ouest pour près de 10 000$ supplémentaires. De plus, le principal bailleur de fonds du Centre, la Plume rouge (l’ancêtre de Centraide) vient de fermer ses portes. Le club Richelieu de Sudbury décline l’invitation de fournir les fonds nécessaires au Centre, car les Canadiens français viennent de se construire des salles de bal ailleurs en ville – le Club LaSalle au Nouveau-Sudbury en 1956 et le Club Alouette au Moulin-à-Fleur en 1959(( « Club Richelieu de Sudbury. 25 ans d’existence », Le Voyageur, 4 octobre 1972, p. 1.)). Une souscription menée en 1963 fournit 10 000$, près de la moitié du montant souhaité pour enclencher des travaux de construction. De plus, les cours de danse et d’éducation sociale génèrent des profits pour le Centre. Enfin, la ville accepte que le Centre soit exempté des taxes foncières. Des locaux supplémentaires sont d’abord obtenus au 73, rue Beech. On espère négocier un hypothèque de 750 000$ (6,6 M$ de 2021), mais la Compagnie de Jésus refuse de se porter garante. Regimbal adapte le « rêve de la montagne » pour qu’il ressemble à un YMCA catholique et francophone, mais le projet n’aboutit pas plus. À l’été 1967, le chantier semble être mis sur la glace lorsque le Centre loue des locaux au-dessus du cinéma Empire.

Suivant la construction de la Villa Loyola sur le lac Long pour loger les jésuites vers 1960, le presbytère Sainte-Anne peut louer ses locaux à des organismes culturels((« Le Centre des Jeunes et la culture », Le Voyageur, 14 juin 1978, p. 39.)). Fondé comme hebdomadaire de langue française du Moyen-Nord en juin 1968, Le Voyageur loge ses bureaux « à l’arrière du presbytère de la paroisse Ste-Anne à 40 est, rue Beech, Sudbury, Ont. »((Le Voyageur, 5 mars 1969, p. 5.)). Au milieu des années 1970, on y retrouve aussi Ciné-Nord. Animé par Jean-Marie Comeau et Diane Dauphinais, le regroupement « ne veut pas devenir commercial » et vise à mener des « projets de qualité » de vidéo, de télévision, de film et de photo francophone pour le Nord. Doté d’une subvention fédérale de 19 000$ (80 000 en dollars de 2021), Ciné-Nord envisage des collaborations avec le programme de technique du collège Cambrian et l’Office national du film. Deux projets de films sont en développement, dont un spectacle de marionnettes par la Fabrik à Pantouf de Hearst et le tournage d’une pièce réalisée par la troupe de l’Université Laurentienne en 1974, « Le rêve de mon oncle Ephrem ». En février 1978, Le Voyageur perçoit beaucoup de sens le choix du presbytère comme local:

Le parallèle est frappant. Dans cet amas d’édifices qui, pendant 75 ans, a servi de centre symbolique de la communauté franco-ontarienne de Sudbury, s’installe un autre groupe porteur d’un[e] nouvelle définition de la situation franco-nord-ontarienne. C’est ironique, un peu, que ces édifices – l’église, le presbytère et la salle Ste-Anne – servent aujourd’hui de plus en plus comme centre culturel de la communauté franco-ontarienne, comme ils ont servi depuis 1885 de centre religieux. Le Moulinet, centre d’animation culturelle, a d’abord occupé le sous-sol de l’église là où, il y a 25 ans, le Centre des jeunes vivait ses premières heures. L’été dernier, la Slague redonnait vie à la salle Ste-Anne. Il ne restait que l’ancien presbytère. Et maintenant c’est fait. Au deuxième étage de l’édifice qui abritait jusqu’à tout récemment le Centre de pastorale, Ciné-Nord a pignon sur rue. Ciné-Nord, c’est une autre manifestation de cette renaissance culturelle qu’un groupe façonne depuis près de cinq ans. TNO, CANO, Le Moulinet en ont été les premiers jaillissements((« Ciné-Nord. ‘Nous voulons faire du cinéma dans le Nord’ », Le Voyageur, 18 février 1978, p. 8.)).

Les activités culturelles ne sont pas entièrement dissociées des activités religieuses. De 1972 à 1976, le presbytère abrite aussi le Centre de pastorale du secteur français du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Celui-ci déménagera ensuite à la paroisse Saint-Eugène dans l’ouest de la ville pour rassembler « différents offices dont la catéchèse, les communications sociales, la liturgie, la famille, les missions et les vocations »((« Le Centre de pastorale se réorganise », Le Voyageur, 28 janvier 1976, p. 13.)). En octobre 1979, c’est le Service familial du diocèse qui quitte ses locaux de la rue Bond, près de la paroisse Saint-Jean-de-Brébeuf, pour se retrouver « dans le vieux presbytère Ste-Anne »((« Le Service familial est déménagé », Le Voyageur, 24 octobre 1979, p. 9.)).

Le presbytère pourra recevoir une cure de jeunesse, à l’occasion de son centenaire. Le 4 mars 1983, le ministre des Affaires civiques et culturelles, Bruce McCaffrey, approuve une subvention d’immobilisation Wintaro pour « la restauration structurelle et architecturale du presbytère de la paroisse Ste-Anne »(( « Une subvention importante accordée à la paroisse Ste-Anne », Le Voyageur, 16 mars 1983, p. 1.)). Appuyé par le député Jim Gordon, le projet reçoit le montant maximal de 143 773$ (350 000 dollars de 2021). C’est en octobre 1986 que la salle paroissiale sur la colline est démolie(( « Paroisse Ste-Anne », Le Voyageur, 29 avril 1987, p. 17; Claire Pilon, 15 octobre 1986, op. cit., p. 1.)), puisqu’elle coûte environ 20 000$ en entretien par année, rares sont ceux qui s’en servent depuis le déménagement d’organismes vers la Place Saint-Joseph et la paroisse souhaite d’abord et avant tout restaurer le presbytère historique, dont les travaux s’élèveront à environ 370 000$.

Le presbytère retrouve ainsi une vocation strictement religieuse, tandis que les organismes culturels ont quitté la paroisse et le Centre des Jeunes est dirigé désormais par des laïcs. Les rénovations permettent d’aménager des bureaux pour la paroisse et son curé, une salle de conférence, ainsi que trois chambres à coucher. Les nouveaux locaux sont inaugurés le 31 mai 1987 lors d’une fête « plus de 500 fidèles et dignitaires endimanchés, quoique peu de jeunes »((Robert Moncion, « Le presbytère Ste-Anne perd son masque et retrouve son vrai visage », Le Voyageur, 3 juin 1987, p. 29.)), selon le rapport qu’en fait le journaliste Robert Moncion. Ce renouvellement du presbytère devrait, selon l’évêque Aurel Gervais, exhorter les fidèles « à renouveler leur culture catholique et franco-ontarienne ». L’évêque trace un parallèle entre le dépérissement de l’édifice et « un certain effritement de la foi », puis « une charité qui se détourne de Dieu et se replie sur soi » chez les Franco-Ontariens selon lui. En ce sens, le Concile Vatican II (1962-1965) n’a pas réussi à rénover le catholicisme au Canada français. Mgr Gervais va encore plus loin en disant que ceux qui tiennent à l’identité francophone en reniant la religion, « c’est avoir affaire à un corps vide », bientôt remplacé par les valeurs étatsuniennes, matérialistes et anglophones. L’évêque invite son public à redécouvrir « une culture inspirée par le passé, mais non limitée au passé ». À la fin de la messe, une plaque commémorative est dévoilée sur le perron du presbytère et, lors d’un brunch au Holiday Inn adjacent, le jésuite Gilles Garand offre une conférence sur l’histoire de la paroisse.

Malheureusement, la paroisse est victime du second incendie dans son histoire, à la fin juin 1992((André Girouard, « Cent ans de notre histoire détruits par le feu », Le Voyageur, 1er juillet 1992, p. 5.)). Comme celui de mars 1894, l’incendie de l’église épargne le presbytère historique. Les messes seront célébrées au sous-sol de l’église Christ the King(( « Carnet communautaire », Le Voyageur, 5 août 1992, p. 10.)) et dans des salles de conférences du Holiday Inn et au Grand Théâtre, ce que le curé chargé de la reconstruction, Jean-Paul Jolicoeur, appellera les années de « camping((Entretien téléphonique de Serge Dupuis avec Jean-Paul Jolicoeur, 10 janvier 2020, 1h0m.)) ». Malgré la crise, ces années ramènent à l’église des « jeunes couples », qui se retroussent les manches pour assurer une reconstruction. Natif du Moulin-à-Fleur, le père Jolicoeur fait des distinctions importantes entre son quartier ouvrier, où, pour gens qui « faisaient des jobs très simples, […] c’était fight to survive((Jean-Paul Jolicoeur, 10 janvier 2020, op. cit., 57m.)) » comme quotidien. À Sainte-Anne, Jolicoeur trouve une paroisse d’élite, d’enseignants et de professionnels, agissant comme « pépinière des francophones » puisque « beaucoup de couples francophones se sont rencontrés là((Jean-Paul Jolicoeur, 10 janvier 2020, op. cit., 54m.)) » :

Dans mon cas, Sainte-Anne-des-Pins était aussi loin de Saint-Jean-de-Brébeuf que le Québec l’était de l’Ontario. […] La mentalité était très différente. […] À Saint-Jean-de-Brébeuf, tu avais la JOC [Jeunesse ouvrière catholique]. À Sainte-Anne, t’avais autre chose. Ce n’était pas la même population avec qui on travaillait. […] C’était une autre mentalité culturelle. […] Les Jésuites avaient un esprit académique, culturel, québécois qu’ils avaient apporté avec eux autres.((Jean-Paul Jolicoeur, 10 janvier 2020, op. cit., 55m.))

Une première pelletée de terre pour la reconstruction a lieu le 24 juillet 1994 pour un nouvel édifice qui se voudra « un oasis au centre-ville » avec une salle paroissiale pouvant accueillir 300 personnes et une église avec des places pour 370 personnes rassemblées « dans un demi-cercle qui entoure l’autel((André Girouard, « Le 24 juillet, première pelletée de terre », Le Voyageur, 22 juin 1994, p. 4.)) ». Les coûts de la reconstruction s’élèvent à 3 M$ et le projet est confié au cabinet Nichols, Yallowega, Bélanger. La nouvelle église est inaugurée à l’été 1996.

Quant au presbytère historique, il abrite aussi le quartier général du Carrefour francophone de Sudbury de 2010 à 2022.

Hôpital Saint-Joseph

1898, ca. 1920

Les Sœurs grises de la Croix sont formées à Montréal en 1737. Elles ouvrent des couvents au Québec, en Pennsylvanie et en Ontario, dont à Ottawa en 1845((Huguette Parent, L’hôpital Saint-Joseph de Sudbury, Sudbury, Université Laurentienne, thèse de maîtrise (histoire), 1985, p. 52-63.)). Comptant plusieurs infirmières, la congrégation fonde, entre autres, les premiers hôpitaux de Ville-Marie (1867) et de Mattawa (1878). À partir de 1893, le curé de Sainte-Anne-des-Pins, Toussaint Lussier, craint l’émergence d’un hôpital anglais et protestant à Sudbury, alors que les services offerts à domicile par les docteurs Howey et Hart ne parviennent plus à répondre à la demande. Lussier approche les sœurs grises à cause de leur expérience dans la gestion d’hôpitaux dans le Nord, de leurs effectifs nombreux, puis de leur bilinguisme. Dans sa correspondance avec la mère supérieure Rosalie Demers, Lussier loue ces qualités. Devant la croissance qui s’annonce pour la ville minière naissante, la présence des sœurs grises pourrait inspirer de nombreuses vocations chez les jeunes femmes((Sœur Sainte-Irénée, « Les Sœurs grises de la Croix », dans Lucien Michaud, 1983, op. cit., p. 47-49.)). À l’été 1896, Félicité Nadeau, Catherine O’Gorman et Henriette Raymond fondent l’hôpital Saint-Joseph à l’intérieur de la résidence du docteur Longfellow((Gaétan Gervais et Robert Toupin, 2014, op. cit., p. 92; Huguette Parent, 1985, op. cit., p. 64-70, 97.)). Le diocèse fait le don d’un terrain à la congrégation, qui fournit 10 000$ à la construction. Situé à quelques centaines de mètres au nord-ouest de la paroisse, l’hôpital de trois étages est inauguré le 1er décembre 1898. Le nord du centre-ville commence à être identifié comme territoire canadien-français. Donald Dennie parle plutôt d’« un imposant « domaine » catholique((Donald Dennie, 1986, op. cit., p. 15.)) ».

Comme il n’y a pas d’assurance-maladie à l’époque, les patients doivent payer les soins reçus. Dans les chantiers et les mines, une contribution annuelle de 5$ fournit aux ouvriers un accès aux soins de l’hôpital. Il s’agit là, d’après l’historienne Huguette Parent, d’une forme d’assurance maladie. La mesure permet à l’hôpital de recevoir 3000$ pendant sa première année de fonctionnement. En 1917, il coûte 2$ pour une visite à la maison, 5$ pour un lit dans une salle commune, 10$ pour louer une chambre privée, puis 10$ (177 en dollars de 2021) pour recevoir des traitements en physiothérapie. Les pauvres ont des frais réduits et les indigents ne paient rien((Huguette Parent, 1985, op. cit., p. 98-101.)). L’hôpital reçoit aussi des dons de service et en espèces, dont des dames auxiliaires de la paroisse.

Au rez-de-chaussée, on retrouve les bureaux administratifs, une salle de chirurgie orthopédique, une salle d’urgence, deux salles accessoires, ainsi que le département de physiothérapie et de radiographie. Le 2e niveau comprend le service de maternité. Le 3e niveau comprend des salles d’opérations. Des ailes sont rajoutées à l’hôpital en 1907 pour augmenter le nombre de lits et, en 1914, ajouter une salle de chirurgie. L’hôpital compte une vingtaine de religieuses, qui y travaillent surtout comme infirmières. Une aile ouest, en acier et à l’épreuve du feu, sera rajoutée en 1929. Le nombre de patients admis à l’hôpital passe de 784 (1907) à 2801 (1921((Huguette Parent, 1985, op. cit., p. 72, 80, 123-139.))). Parmi les médecins canadiens-français, on retrouve le docteur Raoul Hurtubise, qui y pratique la médecine de 1910 à 1930, Rodolphe Tanguay, qui arrive à Sudbury après avoir formé par les Forces armées canadiennes pendant la Grande Guerre, puis P.E. Laflamme, qui arrive de Montréal en 1935. Ils se retrouvent parmi d’autres médecins anglophones. Parent ne dit rien sur la langue de l’établissement, mais la documentation qu’elle cite donne l’impression que l’anglais est la seule langue de travail.

Alors que les naissances ont traditionnellement eu lieu à la maison, le nombre d’accouchements à l’hôpital quintuple – et dépasse le millier – pendant la décennie 1930((Huguette Parent, 1985, op. cit., p. 140-142.)). La médicalisation des accouchements atteint un point de bascule en 1938, moment après lequel les naissances à l’hôpital deviennent plus nombreuses que les accouchements à domicile. Dans l’immédiat, la pratique contribue à faire diminuer le taux de mortalités infantiles. On ouvre en 1911 l’École des infirmières Sainte-Élizabeth, admet une dizaine d’étudiantes à des formations de trois ans jusqu’en 1969, au moment du transfert du programme à l’Université Laurentienne. L’appui des étudiantes, peu ou pas payées, permet de maintenir un contrôle sur les couts du personnel payé.

On y ouvre aussi le pensionnat Notre-Dame-du-Bon-Conseil en 1920 pour offrir aux jeunes canadiennes-françaises une formation secondaire (payante), après que les jésuites aient ouvert le Collège du Sacré-Cœur pour les garçons en 1913((Louise Guay (Sœur Paul-Émile), Les Sœurs Grises de la Croix d’Ottawa. Mouvement général de l’Institut 1876-1967, Ottawa, Maison mère des Sœurs Grises de la Croix, 1967, p. 328.)). En 1948, le couvent devient le Collège Notre-Dame (CND). Les classes, les laboratoires et la bibliothèque du Collège se trouvent dans un édifice à deux étages, vraisemblablement situé entre l’Orphelinat d’Youville et adjacent à l’hôpital Saint-Joseph. Devant la croissance des inscriptions, le Collège doit aussi emménager des classes dans une aile de l’hôpital Saint-Joseph, libéré en 1950 par la construction d’un édifice pour l’école d’infirmières. En 1954, le CND compte 269 élèves, de la 9e à la 13e année((J.-Raoul Hurtubise, Les écoles bilingues de Sudbury, Sudbury, La Société historique du Nouvel-Ontario, 1954, p. 38.)). Puisqu’il manque toujours d’espace, une pelletée de terre est faite sur la rue Lévis, en haut de la colline, le 4 mai 1959, pour construire un collège moderne de quatre étages qui offrira le cours classique, commercial, ménager et musical. La population fournit une contribution de 300 000$, en plus de 200 000$ donnés par Mgr Coallier à son décès (un total de 4,5 M en dollars de 2020((Louise Guay (Sœur Paul-Émile), 1967, op. cit., p. 328-329.))). Le 4 mars 1960, les 340 élèves participent à une chaine humaine et transportent pupitres, chaises et boîtes((Chantal Gauthier et France Lord, La charité en action. L’histoire récente des Sœurs de la Charité d’Ottawa, Montréal, Carte blanche, 2016, p. 166.)). Élève à l’époque, Rachelle Watier participe à ce déménagement :

Certaines mauvaises langues disaient que nous étions trop pauvres pour payer notre déménagement. C’est faux. Nous, en tant qu’élèves, étions conscientes que nous vivions un moment historique. Nous prenions enfin possession « d’une vraie école » et nous voulions participer activement au déménagement. L’appartenance prenait racine. Ce fut un moment très touchant.((Rachelle Watier, dans André Girouard, « Collège Notre-Dame : l’histoire », Le Voyageur, 24 avril 1996, p. C5.))

Le personnel comprend 12 salles de classes, des laboratoires de biologie, de physique et de chimie, un gymnase, une cafétéria, une bibliothèque, une chapelle((Louise Guay (Sœur Paul-Émile), 1967, op. cit., p. 329.)). Le Collège n’accueille que des externes. La réputation du Collège attire une clientèle féminine de plus en plus nombreuse : de 280 en 1961, les effectifs passent à 500 en 1966.

Malgré cette croissance, les réformes de Vatican II (1962) sont trop modestes et l’encyclique Humane vitae (1968) revient sur certaines libertés, dont l’appel à la pilule contraceptive. Les gouvernements se chargent des responsabilités de la santé, de l’éducation et de la protection des démunis. Entretemps, les universités offrent des formations formelles aux jeunes femmes, qui optent pour des professions laïques en nombre grandissant. Cette laïcisation de la société canadienne-française, rajoutées aux critiques nuisent au prestige des vocations, font chuter les entrées chez les sœurs grises d’Ottawa : 26 en 1967, 5 en 1969, 0 en 1975. Après un sommet de 1 800 religieuses disséminées en Amérique du Nord en 1965, les départs annuels passent de 3 en 1962 à 45 en 1967 pour un total de 313 pendant la décennie 1960, et 338 pendant la décennie suivante.((Chantal Gauthier et France Lord, 2016, op. cit., p. 91-92, 101-102.)) Obligée de consolider ses activités, la congrégation se tourne vers un recrutement en Afrique, au Japon et en Amérique latine, puis concentrent leur promotion vocationnelle à l’École secondaire Saint-Joseph de Hull et au CND.

Ce désengagement des congrégations a également lieu au sein de l’hôpital Saint-Joseph. Jusqu’à l’ouverture de l’hôpital général (rue Paris) et de l’hôpital mémorial (rue Regent) au tournant des années 1950, l’hôpital Saint-Joseph constitue le seul hôpital de Sudbury pendant un demi-siècle. L’économe générale gère le budget de l’hôpital conformément aux exigences du Bureau de santé de la province, dont les subventions augmentent((Huguette Parent, 1985, op. cit., p. 1-13, 78-79, 99-109, 137-138, 168-169.)). Cela étant, la croissance du nombre de médecins de 2 (1900) à 45 (1936), ainsi que l’embauche d’un nombre grandissant d’infirmières laïques font augmenter les coûts de façon exponentielle. L’hôpital Saint-Joseph est initialement financé par des fondations, des quêtes diocésaines, l’INCO, les clubs, la Croix bleue, une assurance hospitalisation privée créée en 1941 et les patients. Or, l’installation vieillit, puis est confrontée à l’explosion des dépenses pour l’équipement médical moderne. Déjà en 1950, l’établissement compte 177 religieuses pour 611 salariés laïcs; l’hôpital est alors le plus grand employeur à Sudbury après les sociétés minières. Introduite par l’Ontario en 1959, l’assurance hospitalisation universelle – qui précède l’assurance universelle de santé arrivée en 1964 – enclenche la prise en charge par l’État des hôpitaux, ce qui réjouit les religieuses, qui « deviennent des salariées rémunérées pour leur travail dans leurs propres institutions((Chantal Gauthier et France Lord, 2016, op. cit., p. 208.)) », de préciser les historiennes Chantal Gauthier et France Lord. En 1967, la province s’engage à construire un hôpital moderne sur la rive sud du lac Ramsey. Suivant l’inauguration de l’hôpital Laurentien en juin 1975, les Sœurs de la Charité d’Ottawa (nouveau nom des Sœurs grises) ferment l’institution après 77 ans d’existence((Chantal Gauthier et France Lord, 2016, op. cit., p. 211-212.)).

Lorsque les derniers patients quittent l’hôpital Saint-Joseph, un important bâtiment demeure inoccupé((Sophie Landry, « Enfin chez soi (1975-1981) », dans Guy Gaudreau (dir.), Du Centre des Jeunes au Carrefour francophone 1951-1990, Sudbury, La Société historique du Nouvel-Ontario, 1992, p. 61-62.)). Le Centre des Jeunes, qui fonctionne surtout sur trois étages de l’édifice du Grand, loue déjà des locaux à l’hôpital pour enseigner des cours de français langue seconde. Le père Regimbal y voit l’occasion de réaménager l’édifice pour en faire sa « Cité du Christ ». Sans avoir mené d’étude de faisabilité, Regimbal lance aux sœurs de la charité d’Ottawa de négocier un bail de 25 ans pour y installer le Centre des Jeunes, mais la congrégation souhaite avant tout se départir d’un édifice dont elle n’a plus besoin. En 1977, elle opte pour remettre le bâtiment au diocèse, qui propose au Centre un loyer de 1$ à condition qu’il se charge des rénovations et de l’entretien. S’engageant dans ce qui deviendra un gouffre financier, le Centre met à vendre les 14 acres de propriété sur la rue Mountain afin de subventionner les rénovations de l’ancien hôpital, mais la somme est nettement insuffisante pour couvrir les frais. Les sœurs de la charité font un don de plus de 1 M $; le Centre lance aussi une campagne de souscription, puis on obtient d’autres octrois de Wintario, d’INCO (100 000$), de l’État fédéral (100 000$) du Club Richelieu (15 000$), de McIsaac Mining (15 000$), de Falconbridge (12 500$) et de Molson (10 000$((Sophie Landry, 1992, op. cit., p. 63-65.))). On obtient aussi 1,4 M$ du ministère des Affaires culturelles et des loisirs en mars 1980. Malgré ces sommes importantes, les coûts continuent de dépasser les revenus, ce qui oblige le Centre d’abandonner la construction d’une salle de spectacle.

Pour sa part, le père Regimbal ne pourra être témoin de la réalisation du chantier, puisqu’il meurt d’une crise cardiaque en juillet 1980, à l’âge de 64 ans. Récemment défroquée des sœurs de la charité, Monique Cousineau accepte la direction du Centre. Coordonné par Yvan Rancourt, les rénovations ont lieu à l’automne 1980 et le déménagement dans un espace de 55 000 pieds carrés a lieu le 27 février 1981.

Selon l’historienne Josée Valiquette, ce nouvel espace fera connaître au Centre « une décennie difficile((Josée Valiquette, « Une décennie difficile (1981-1991) », dans Guy Gaudreau, 1992, op. cit., p. 67-68.)) ». Une importante dette de 330 000$ (865 000 en dollars de 2021) fait crouler l’administration, qui souffre en plus d’un roulement de personnel et d’une stagnation dans la programmation – par exemple, les inscriptions diminuent à l’École de langues. En 1981-1982, le Centre engrange un déficit de 111 000$. Pour assainir les finances du Centre, le conseil d’administration propose des compressions salariales, l’abandon de projets d’entretien et de rénovation, ainsi que la mise en vente de l’Île aux Chênes((René Lacourcière, L’Île-aux-Chênes : colonies de vacances franco-ontarienne, 1945-1981, Sudbury, Université Laurentienne, mémoire de baccalauréat (histoire), 2000, 46-47; Josée Valiquette, 1992, op. cit., p. 69-78.)). Le Centre franco-ontarien de folklore et les éditions Prise de parole quittent la Place Saint-Joseph, ce qui laisse le Centre avec trop de locaux. Plusieurs commencent à douter de la sagesse d’avoir cherché à devenir propriétaire d’un tel éléphant blanc. Le nouveau directeur Jean-Guy Bigeau procède à une évaluation intensive des activités. Plusieurs programmes doivent être suspendus. Une planification stratégique menée en 1989 aboutit à un rebranding du Centre, qui devient le Carrefour francophone de Sudbury. La vocation humaniste et culturelle du Centre est réduite à une peau de chagrin, d’après l’historien Gaétan Gervais, qui prend la parole en 1992:

Mais aujourd’hui, de nouvelles questions surgissent et le Centre, après quarante ans, vit de nouveaux moments difficiles. Ces problèmes ne sont pas que financiers, parce que ceux-ci ont toujours existé. Ce qui est davantage préoccupant, c’est la baisse de la participation communautaire aux activités du Centre. Le Centre a-t-il perdu son inspiration, sa raison d’être? A-t-il été ravalé au rang d’une « école de langue »? L’emploi du terme « francophone », pour décrire le Centre, est troublant. Ce qu’il y a de plus profond chez la personne, c’est le sentiment d’appartenance à une communauté spécifique, située dans le temps et dans l’espace. Et si l’affirmation de la personne, chez le jeune, passe par l’approfondissement de sa culture, comment la réduction de cette « culture » à une simple entreprise linguistique, fût-elle « francophone » trahit l’aliénation culturelle d’une communauté dont on attaque l’identité en la privant de son nom propre, canadien-français ou franco-ontarien. Quel genre de leadership nous prépare-t-on avec une telle conception de la culture, de la personne et de l’identité?((Gaétan Gervais, décembre 1992, dans Guy Gaudreau (dir.), 1992, op. cit., p. 9-10.))

Gervais a raison que le Carrefour francophone laisse tomber sa vocation humaniste et religieuse, mais il apprécie peut-être insuffisamment la dimension culturelle et politique de la Francophonie, les erreurs stratégiques liées à l’occupation d’un espace et les éléments de continuité dans la gestion de l’organisation.

Né dans une famille de cultivateurs aisés à Sudbury en 1928, Arnel Michel est d’abord livreur pour l’entreprise familiale, Standard Dairy, avant de devenir un agent immobilier en 1953. Avec ses frères et sœurs en 1973, les Michel transforment la ferme paternelle du sud de Sudbury en quartier résidentiel (Moonglow) et bâtissent le Regency Mall, à l’intérieur desquels se trouvent deux commerces familiaux : le Home Hardware A&J, ainsi que le restaurant Gloria’s. Arnel Michel est également actionnaire fondateur de Northern Cable en 1972. Engagé dans sa communauté, Michel est membre du comité paroissial Saint-Eugène, puis administrateur de l’hôpital Laurentien et du Centre des Jeunes depuis 1978. « Ses priorités sont Dieu, sa famille et sa communauté((Mme Michel, dans Xavier Savard-Fournier, « Arnel Michel : un homme qui a sa communauté à cœur », Le Voyageur, 27 juin 2012, p. 10.)) », résumera sa fille.

En 1997, le Carrefour francophone, auquel il reste un seul employé, croule toujours sous une dette accumulée de 450 000$ et la Place Saint-Joseph nécessite toujours des réparations. Michel assume la présidence et se bâtit une nouvelle équipe(( « Arnel Michel. Un homme d’affaires près de sa communauté », Le Voyageur, 8 mars 2000, p. 10.)). Serge Dignard et Jean Tanguay – rentrés à Sudbury en 1994 après avoir terminé des mandats au ministère de l’Éducation à Toronto et à la présidence de l’ACFO provinciale à Ottawa, acceptent de relever le défi de sauver l’œuvre du père Regimbal((Entretien téléphonique de Serge Dupuis avec Réjean Grenier, 29 janvier 2018, 54 m ; Entretien téléphonique avec Serge Dignard, 2 février 2018, 63 m.)). Avec la création des conseils scolaires de langue française en janvier 1998, à laquelle sont mêlés Dignard et Tanguay, on met sur pied des garderies dans les écoles de langue française en collaboration avec ces conseils, qui auront bientôt des fonds provinciaux pour l’animation culturelle et la construction identitaire. Même si on résiste initialement, l’une des clés de l’assainissement des finances du Carrefour francophone est la vente de la Place Saint-Joseph. Michel parvient à refinancer la dette, notamment en s’engageant personnellement auprès de banquiers. Le Carrefour francophone quittera la Place Saint-Joseph pour aménager des locaux plus modestes, dans l’ancien presbytère Sainte-Anne, au début des années 2000, et offrir ses cours à divers endroits en ville. Après un quart de siècle au conseil d’administration – un record absolu de longévité pour un bénévole, Arnel Michel tire sa révérence et la salle de réunion du Carrefour est nommée en son honneur en 2008((« Hommage à Arnel Michel », Le Voyageur, 2 juillet 2008, p. 11.)).

L’ancien hôpital Saint-Joseph vient alors d’être acheté par l’entreprise de foyers pour personnes âgées Autumnwood. Red Oak Villa ouvre dans la deuxième moitié des années 2000. Malgré le fait que plus de 90% des résidents sont francophones – visiblement, le site demeure associé à un territoire francophone, l’établissement offre tous ses services en anglais uniquement. Comme le raconte la direction de Red Oak,

Red Oak Villa is situated in the downtown core in a landmark building that was originally St. Joseph’s Hospital, caring for the very people it helped to bring into this world. Residents enjoy wonderful views of downtown Sudbury and landscaped gardens. Red Oak Villa’s Full Service Suites allow you to age in place by providing the services you need((Autumnwood Mature Lifestyle Communities, « Red Oak Villa », en ligne.)).

They are full-service suites for independent seniors. We feed them and provide medication administration and a few other things, but they go from here into downtown, they go to churches, so they are very independent people((Joe Dipietro, dans Jim Moodie, « Red Oak Villa expansion in Sudbury resumes », The Sudbury Star, 19 juin 2019, en ligne.)).

Le site, qui contient 84 appartements, fait l’objet d’une expansion majeure, de 2017 à 2022, pour rajouter 114 appartements à l’arrière, sur d’anciens terrains des écoles Saint-Louis-de-Gonzague et St. Aloysius, ainsi que l’ancienne École Sainte-Élizabeth, où le diocèse demeurera un locataire au rez-de-chaussée.

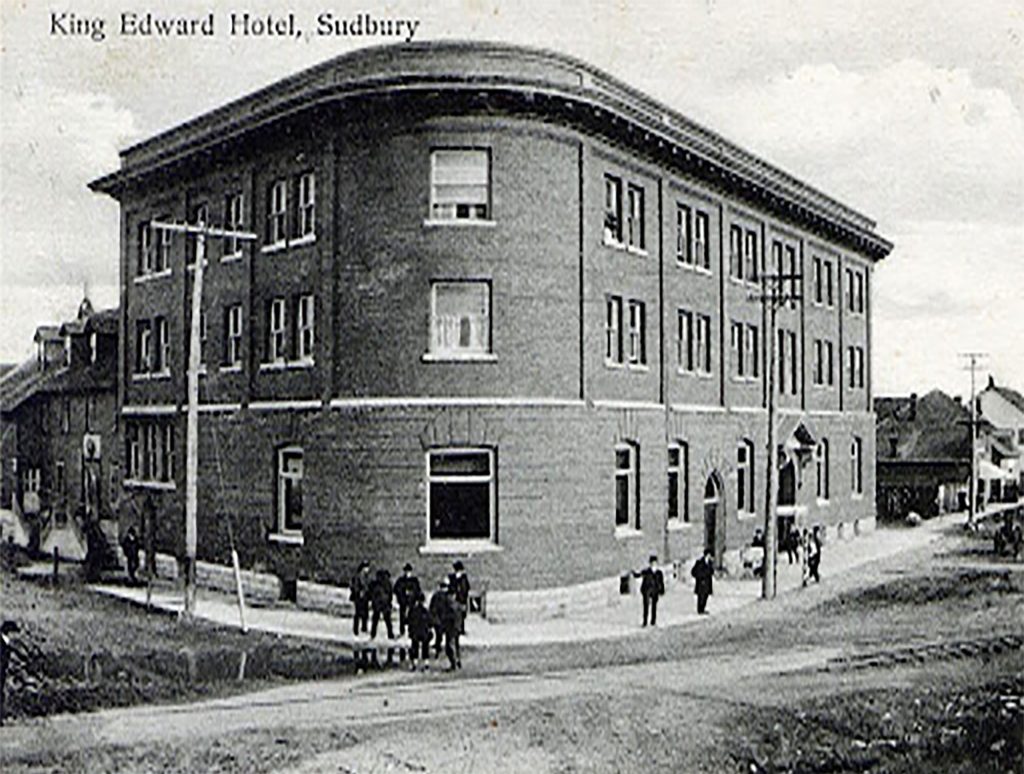

L’hôtel King Edward

1904-1964

Tel est le titre qui coiffe l’article de Gary R. Peck dans le quotidien anglophone sudburois The Sudbury Star pour décrire cet édifice qui a ouvert ses portes le 23 octobre 1905. Situé au coin des rues Elgin et Larch, face à l’ancienne gare du Canadien Pacifique, l’hôtel avait une façade rue Elgin (88 rue Elgin) longue de 140 pieds, haute de trois étages et d’une profondeur de 50 pieds.

Son architecture était unique pour cette époque à Sudbury. « It was a building architecturally not common for Sudbury. It was one of the finest in Northern Ontario((Ibid.))”. Plusieurs facteurs le rendaient unique. La description suivante en témoigne:

Fifty-five tons of steel girders((L’utilisation de poutres d’acier – steel girders – a peut-être été une première à Sudbury puisque ce genre de poutres n’avait été inventé et utilisé qu’au cours des années 1880 et ce à Chicago, aux États-Unis. Voir Kenneth Frampton, Modern Architecture. A Critical History, London, UK, Thames & Hudson Ltd, Fourth Edition, p. 52. Le bois et la maçonnerie avaient été les matériaux de construction les plus utilisés pour les édifices commerciaux et les domiciles de 1883 jusqu’au début du XXesiècle.)) and Mihon((Il s’agit sans doute d’une erreur de typographie car cette brique parvenait plutôt de l’usine Milton Pressed Brick située à Milton, en Ontario, située au nord-est de Toronto et près de Mississauga. Milton Pressed Brick : Milton Images, www.wikipedia.org. Site consulté le 3 janvier 2021.)) pressed bricks were used as construction materials. Over the windows were alternating arched voussoirs. One door on the façade((Il s’agit de l’entrée principale.)) had a pediment over it. Both doors had curved transoms. There was a set of balconies on the second and third stories, two windows in width lying directly over the main entrance. The wall of the building had brick and concrete coursing to divide the building into two parts: one part consisting of the first floor and the other part consisting of the other two floors. The vertical coursing split the building into two sections two stories high and two windows in width. The metal trim around the top of the building helped to create an appearance of heaviness, The roof trim was made up of a rounded cornice with frieze and brackets. A contemporary at the time noted the building’s “marked exterior design, baronial rotunda characterized by the bold decided entrance to the dining room, heavy beamed ceiling, rich staircase and halls, factored and harmonized by the color scheme and dark stained oak((Michael C. Kelly et al., Inventory and Guide To Historic Buildings In Sudbury, Sudbury, Department of History, Laurentian University, 1978, Section Downtown Tour No. 19. La citation à la fin du texte est tirée de Peck, op. cit.))”.

Michael C. Kelly et al., Inventory and Guide To Historic Buildings In Sudbury, Sudbury, Department of History, Laurentian University, 1978, Section Downtown Tour No. 19. La citation à la fin du texte est tirée de Peck, op. cit.

La construction de l’hôtel a débuté en 1904 sur le site qu’occupait, depuis 1894, le Russell House, un hôtel que louait depuis plusieurs années Henry Johns. Ce dernier, propriétaire du terrain, a fait déménager le commerce sur une partie vacante de sa propriété, avant d’y faire construire le King Edward (ou King Eddie comme l’appelaient les contemporains).

Conçu par l’architecte H.W. Angus et construit par M. Healey, cet édifice recouvert de briques avait au sous-sol, comme la plupart des hôtels de l’époque, une grande salle de billards, un salon de barbier ainsi que des chambres – sample rooms – où des vendeurs, fussent-ils locaux ou itinérants, pouvaient étaler leurs marchandises pour y attirer des consommateurs, La photo ci-haut montre bien qu’une partie du rez-de-chaussée (la façade rue Elgin) ainsi qu’une section rue Larch est légèrement plus élevée que les autres étages sans doute pour abriter l’entrée sous forme de rotonde, la grande salle à manger et les escaliers tels que décrits ci-haut. Les chambres à coucher occupaient les deux étages du haut.

En plus des éléments architecturaux de l’hôtel décrits ci-haut, il faut noter le coin arrondi à l’angle des rues Elgin et Larch, ce qui en fait le premier et l’un des seuls édifices de Sudbury doté d’une telle caractéristique. Deux autres édifices du centre-ville ont adopté cette conception architecturale, soit l’édifice Rothschild, au coin des rues Elgin et Cedar, construit en 1915, et l’édifice Levert qui loge des bureaux d’avocats et le Centre de santé communautaire, à l’angle de la rue Elm et du chemin Frood.

Notons que l’entrée principale de la Place des Arts, 27 rue Larch, édifice situé sur l’ancien emplacement du King Eddie, a aussi une conception architecturale originale. L’architecte Louis Bélanger, de la firme Yallowega Bélanger Salach qui a conçu la PdA, s’est peut-être inspiré de l’originalité de ce coin arrondi de l’hôtel pour concevoir l’entrée de la Place. Le croquis suivant de l’architecte le laisse supposer. Il y a dessiné (en bas à gauche le coin arrondi de l’hôtel).

L’hôtel King Edward a eu une vie d’environ 60 ans, ayant été démoli en 1963 ou 1964((Le Sudbury & Copper Cliff Vernon’s Directory indique que l’hôtel existait encore en 1963, mais qu’en 1964, le site était un terrain de stationnement.)) pour faire place à un terrain de stationnement (comme ce fut le sort de nombreux édifices historiques du centre-ville)., à l’époque où la ville de Sudbury se lançait dans son gigantesque projet de démolition et de rénovation qui a donné naissance au centre commercial City Centre (aujourd’hui Elm Place). Ce projet avait mené à la démolition de nombreux édifices commerciaux et de domiciles familiaux situés sur les rues Borgia, Louis, Tanguay, Verchères et Ignatius (ou St-Ignace) à partir de 1967.

La construction de la Place des Arts et son ouverture prévue en 2021 contribueront à faire revivre l’histoire de ce site qui logeait autrefois deux édifices historiques, soit le Russell house et surtout l’hôtel King Edward dont l’architecture en faisait « one of the country’s finest ».

Jean Éthier-Blais de Sturgeon Falls

ca. 1900

À Sturgeon Falls, malgré le krach boursier d’octobre 1929, un sens de normalité persiste pendant un moment selon l’historien Steven High((Steven High, One Job Town. Work, Belonging, and Betrayal in Northern Ontario, Toronto, University of Toronto Press, 2018, p. 45-50.)). Dans l’Abitibi Magazine, on raconte que les employés du moulin pêchent et chassent, puis organisent une variété d’activités sportives, dont une ligne de softball. Le magazine ne fait aucune mention de la Crise au pays, voire même d’une fermeture possible du moulin. C’est donc avec une certaine surprise que les résidents apprennent, le 12 novembre 1930, que l’Abitibi Power and Paper suspend les activités du moulin jusqu’à nouvel ordre. L’industrie des pâtes et papiers, en 1931, est pratiquement en liquidation. Dans ce contexte, le syndicat Pulp and Sulphite juge qu’il serait futile de lancer une grève, juge. Malgré la quinzaine d’hommes qui continuent de faire de l’entretien, le moulin se met à détériorer et des rénovations seront nécessaires avant une réouverture éventuelle. Un autre obstacle se rajoute à l’impasse, en 1932, lorsque la compagnie se voit retirée son territoire de récolte. Des 42 maisons appartenant à la compagnie, 10 sont inhabitables et 20 nécessitent des réparations. Ce n’est guère mieux en amont de la rivière aux Esturgeons : la prospère Mageau Lumber de Field ferme ses portes en 1932 – et restera fermée jusqu’à son acquisition par J.-A. Laberge de Sudbury en 1941((Gaétan Gervais, La colonisation française et canadienne du Nipissingue (1610-1920), North Bay, La Société historique du Nipissing, 1980, p. 79, 84; Zotique Mageau, « Trois pionniers revivent », Histoire de Sturgeon Falls, Sudbury, La Société historique du Nouvel-Ontario, p. 53.)).

La crise se fait sentir à la commission scolaire, qui vient de faire faillite, ainsi qu’à la ville de Sturgeon Falls où, de 1930 à 1932, les revenus fonciers fondent de 98 926 à 78 604$ et les arriérages doublent((Steven High, 2018, op. cit., p. 52-53.)). Le 15 avril 1931, le maire et ex-député libéral Zotique Mageau supplie le gouvernement conservateur dans le Globe d’intervenir pour rouvrir le moulin sous prétexte que 365 familles sont « facing starvation in the near future((Zotique Mageau, dans « Sturgeon Falls facing anarchy, say petitioners », Globe, 15 avril 1931.)) ». Même le New York Times rapporte que certains parents demandent la permission d’envoyer leurs enfants à l’école pieds nus((« Destitute Ontario children can go to school barefoot », New York Times, 19 avril 1931.)). La province établit un système de bien-être social en 1932 pour que les municipalités distribuent un soutien à l’alimentation, l’habillement, l’essence et l’habitation. Les temps sont durs à Sturgeon Falls, car le taux de chômage est parmi les plus élevés en province. La proportion de la population qui dépend d’assistance sociale atteint 49% en 1937, puis 54% en 1938. Même en 1940, malgré les investissements gouvernementaux pour la Deuxième Guerre mondiale, le taux d’assistance s’élève encore à 28% – alors qu’il s’élève, à pareille date, à 19% à Blind River et à 14% à Mattawa((Steven High, 2018, op. cit., p. 46-47, 331.)). Le moulin restera fermé pendant 16 ans et ne rouvrira pas avant 1947. Ce sont plusieurs années perdues dans les carrières de ces hommes. Les piles de bois pourrissant sont volées par les résidents, tandis que certaines bûches qui flottent sur la rivière sont transformées en cordes de bois et vendues aux vieillards. Les enfants cueillent des bleuets et pêchent illégalement. Les enfants jouent dans le moulin fermé, pendant l’absence du surintendant. Certains pères obtiennent un emploi à Sudbury et y déménagent la famille. Dès 1939, selon le résident Ken Colquhoun, « anybody of the right age was gone((Ken Coulquhoun, 23 juin 2005, dans Steven High, 2018, op. cit., p. 49.)) ».

La population de l’École Saint-Joseph atteint près de 1100 élèves en 1937, mais celle-ci diminue à 841 en 1943((Mère Marie de Jésus, « L’éducation à Sturgeon-Falls », dans Histoire de Sturgeon Falls, 1946, op. cit., p. 41-43.)). Les Filles de la Sagesse offrent une formation secondaire aux adolescentes canadiennes-françaises. À partir de 1935, Sturgeon Falls High School « offre un cours général de cinq ans et un cours commercial de trois ans », ainsi que « des cours parallèles en anglais et en français((Cyrille Watson, « Le ‘High School’ de Sturgeon Falls », dans Histoire de Sturgeon Falls, 1946, op. cit., p. 47.)) » en 1946, selon son directeur Cyrille Watson. Cela fait écho aux sections « F » du Sudbury High School, introduites en 1930. Dans son texte pour la Société historique du Nouvel-Ontario, toujours en 1946, Watson juge que :

Les citoyens de Sturgeon Falls s’enorgueillissent du fait que les élèves de races et de croyances différentes travaillent ensemble en parfaite harmonie. Ici, il y a vraiment l’unité dans la diversité.

Le « High School », en soi un modèle de l’accord entre les races, cherche à inculquer à ses élèves cette conception plus générale de l’éducation. C’est le désir des directeurs que, lorsque les étudiants seront devenus des citoyens complets, ils continuent à se servir sagement des connaissances acquises à l’école, et qu’ils conservent et chérissent les idéals nécessaires au progrès ordonné de la société.((Cyrille Watson, 1946, op. cit., p. 47.))

C’est dans ce monde que grandit Jean-Guy Éthier Blais. Né le 15 novembre 1925 à Sturgeon Falls, il est le neuvième enfant d’une famille bourgeoise((Jean Éthier-Blais, Fragments d’une enfance, Montréal, Leméac, 1989, p. 10.)). Son père s’est enrichi dans le secteur forestier et prend sa retraite en 1929, mais meurt d’une angine de poitrine au printemps 1934. C’est un moment marquant pour le Jean-Guy, âgé de huit ans :

Ils entrèrent dans la chambre de mes parents et en ressortirent, transportant mon père mort dans un panier d’osier. Je me tenais le dos au mur, entre ma chambre et l’escalier du grenier. Le cercueil d’osier m’effleura presque. Il emportait cet autre moi que j’aurais pu devenir et que le destin avait interdit à mon père de former(( Jean Éthier-Blais, 1989, op. cit., p. 30.)).

Dans son compte rendu de Fragments d’enfance (1989), la professeure Yolande Grisé est frappée par les femmes de sa famille, qui feront de leur mieux pour combler ce vide :

[Le jeune Jean-Guy est] plongé dans un univers de femmes aimantes, vives, rieuses et loquaces, où règne la mère vénérée, qui n’est plus très jeune, mais dont l’intelligence, le bon goût et la passion de la langue animent la fierté de l’enfant et lui inculquent l’amour inconditionnel du verbe. Dans ce monde de l’enfance, les hommes se font rares. Le père disparaît tôt dans le vie du fils, après avoir joué un rôle nourricier; les grands-pères brillent par leur absence, de même que la grand-mère paternelle à peine évoquée dans un bref commentaire; les oncles prennent peu de place ou sont marginalisés ; les maris, comme ce Monsieur Lalonde, ingénieur forestier, parlent peu; les vieillards, tel le vieux Monsieur Gagné, se taisent, profils à demi cachés derrière les dentelles des fenêtres. Livré à lui-même, l’enfant se réfugie tôt dans les livres. Le hasard, un banal accident de voiture à l’âge de cinq ans, lui révèle, à travers les livres de la comtesse de Ségur (encore une femme), « un monde autre que le [s]ien » (p. 56). C’est « la chiquenaude initiale » qui projette l’écrivain en devenir sur ses propres terres. La voie est désormais ouverte, mais demeure sans balise : « Combien je regrette que personne ne m’ait guidé dans mes lectures » (p. 144), s’exclame Éthier-Blais, pas même un grand-père comme celui de cette Catherine Dimier qui ne lisait dans son enfance que les ouvrages choisis pour elle par Louis Dimier, esprit cultivé et lucide de l’époque de Maurras. Pourquoi l’homme accepte-t-il si difficilement la responsabilité d’être ce qu’il est et envie-t-il autant le destin d’autrui((Yolande Grisé, Compte-rendu de Fragments d’une enfance par Jean Éthier-Blais, Lettres québécoises, n° 58 (1990), p. 41.))?

Doué, Jean-Guy est couronné au premier Concours provincial de français. Il obtient des jésuites une bourse de huit ans pour étudier au Collège du Sacré-Cœur de Sudbury((A. Thério, Compte rendu de Le seuil des vingt ans par Jean Éthier-Blais, Lettres québécoises, n° 67 (1992), p. 45.)), de 1938 à 1946 vraisemblablement, avec des journées assez exigeantes :

Le matin, nous nous levions à six heures moins vingt; toilette; chapelle; étude; petit déjeuner à huit heures. Remarquez que nous n’avions pas encore ouvert la bouche, sinon pour réciter les prières de la messe. Récréation; cours; déjeuner; récréation avec goûter (pain et mélasse); étude; dîner; récréation; étude, et à neuf heures du soir, tout ce monde au lit! Le collège était un royaume de silence. C’est pourquoi, lorsque nous entrions dans la salle de récréation, les jours de congé, comme le jeudi après-midi, nous éclations. C’étaient des cris, des ruades, des courses effrénées, que les pères encourageaient, afin que les forces innées de notre jeunesse puissent se donner libre cours(( Jean Éthier-Blais, Au seuil des vingt ans, Montréal, Leméac, 1992, p. 34.)).

Dans L’Ami du peuple, premier hebdomadaire de langue française de Sudbury lancé en 1942 par Camille Lemieux, un ancien du Collège, Jean-Guy rédige ses premiers articles, sous le pseudonyme Akakia((Gaston Tremblay, « L’homme qui venait du vacuum », L’écho de nos voix. Conférences, Sudbury, Éditions Prise de parole, 2003, p. 40-41.)). Il signera aussi un article sur la « Vie religieuse » à Sturgeon Falls en 1946. D’après l’auteur Gaston Tremblay,

C’est ainsi qu’il passe d’un monde de femmes à un monde d’hommes: la lecture, l’éloquence, la poursuite de l’excellence lui servent de tremplin entre ces deux univers. Sa réputation le précède, il arrive au Collège en vainqueur, le premier lauréat du concours de français de l’Ontario. Au Collège, ses camarades et lui font bande à part, les autres collégiens n’ayant pas les mêmes intérêts qu’eux. C’est ce qui impressionne le père Rodolphe Dubé, alias François Hertel, qui leur consacre une attention particulière((Gaston Tremblay, 2003, op. cit., p. 38-39.)).

Il reviendra dans Le seuil des vingt ans (1992) sur ses années au Collège du Sacré-Cœur. Le critique littéraire A. Thério en fera une appréciation et une critique :

[P]ersonne à ma connaissance n’avait encore pris la peine de raconter en long et en large ce qui se passe pendant ces huit années, alors que l’être humain est en pleine formation. Jean Éthier-Blais a pris la peine de revenir sur ses jeunes années pour nous raconter en détail tout ce qui faisait la vie d’un collégien ou d’un séminariste, à cette époque-là […] Six chapitres sont consacrés aux cours eux-mêmes puisqu’ils portent comme titre le nom de chacune des classes où l’on peinait sur des textes français, latins ou grecs. Le premier s’intitule évidement «Éléments latins», puisque c’est par là qu’il fallait commencer. Les autres se suivent à la queue leu leu, sauf que la méthode et la versification sont traitées en un tout, comme les deux années de philosophie. Entre ces six longs chapitres, l’auteur s’arrête pour dire qu’au collège on ne faisait pas qu’ânonner sur des textes latins ou grecs. C’est ainsi que nous avons de belles dissertations sur l’amitié, la lecture, la musique, le théâtre, les travaux de vacances. Le tout se termine par une sorte d’invocation à Dieu. L’auteur rend bien compte de la vie monotone et dure des collégiens de l’époque, surtout s’ils étaient pensionnaires. À douze ou treize ans, on tâche de faire comme tout le monde et, à côté d’autres camarades, on oublie un peu le règlement qui nous talonne tout le temps. […]

Le livre se lit comme un roman. À première lecture, on peut penser que tout y est, que l’auteur n’a rien oublié. Si on prend la peine de relire, on se rend compte qu’il y a des manques, et même des oublis volontaires. Cela n’enlève rien à l’hommage qu’il veut rendre à ses maîtres, les Jésuites. […] « Mis à part la chapelle, nous vivions au dortoir, à l’étude, en classe, à la salle de récréation. » (p. 99) Était-ce une bonne méthode d’éducation ? On peut se poser la question, surtout quand il nous apprend que « la volée était là pour l’exemple. L’instrument du supplice était une lanière de caoutchouc, noire, épaisse que le préfet de discipline maniait avec précision ». Ni chez les Pères du Saint-Esprit, à Limbour, ni au séminaire de Rimouski, je n’ai entendu parler de la « volée ». Était-elle propre aux Jésuites ? Est-ce qu’on donne des volées à des jeunes gens de quinze, dix-sept, dix-neuf ans ? Enfin, passons((A. Thério, 1992, op. cit., p. 45.)).

L’auteur dédie chacun des chapitres qui portent sur l’enseignement au professeur principal de la classe. On sait que le professeur principal, généralement, enseigne deux sinon trois matières, soit le français, le grec et le latin, soit encore le français et l’anglais. Et dans tous ces chapitres, à une exception près, il réussit à donner une excellente idée de ce qui se passait en classe, des rapports entre professeurs et élèves. Mais parfois il se laisse emporter par la personnalité du professeur au détriment du sujet principal à traiter. C’est le cas notamment pour la rhétorique. Tout le chapitre est consacré au père Lorenzo Cadieux, professeur d’histoire, et au père Courteau, supérieur, féru d’histoire lui aussi. Ces deux-là fonderont, à un moment donné, la Société historique du Nouvel-Ontario. Je dirai, pour ceux qui ne le savent pas, que la rhétorique est la classe la plus dure de tout le cours classique, car elle prépare au baccalauréat de lettres, à la fin de cette année-là. Il faut donc bûcher fermement le latin, le grec, le français, l’anglais et les mathématiques, si on veut pouvoir accéder aux deux dernières années de philosophie et de mathématiques. M. Biais ne dit rien là-dessus. Je sais bien qu’en français, l’étudiant au baccalauréat pouvait choisir entre une dissertation sur un sujet historique ou une dissertation qui se rapportait en général à un texte d’un écrivain du dix-septième siècle français, comme Racine ou Corneille. Je suis porté à croire que M. Biais a fait une dissertation qui portait sur un sujet historique, mais il aurait pu, il me semble, rallonger un peu ce chapitre pour nous dire ce qui se passait en rhétorique((A. Thério, 1992, op. cit., p. 45-46.)). […]

Sans trop le comprendre, très jeune, il savait déjà qu’il ferait une carrière en lettres. Pour la plupart des étudiants de l’époque, c’était la classe de belles-lettres qui ouvrait tout grand le pays des livres. M. Biais y fera, comme tous les autres, de grandes découvertes mais, avant même d’arriver là, il avait déjà pratiqué plusieurs écrivains et il s’était fait initier à d’autres par François Hertel qui, alors qu’il n’était qu’en versification, enseignait la littérature française en belles-lettres. Lui et Hertel devinrent vite des amis et le restèrent d’ailleurs toujours. L’auteur s’arrête, à plusieurs reprises, pour saluer ce jésuite farfelu qu’on avait exilé à Sudbury pour un an. Le règlement était peut-être sévère, mais les lectures compensaient bien des désagréments. Et ces lectures, elles se portaient d’emblée vers les grands écrivains : « Très tôt, j’appris à connaître les noms d’écrivains importants, Claudel, Rimbaud, Saint-John Perse, Mallarmé et son groupe. » (p. 75) Heureux homme qui a fait une partie de ses belles-lettres avant d’entrer en classe de belles-lettres. Il y avait au collège de Sudbury une salle réservée à la musique. Le quatuor d’amis que formaient MM. Biais, Raymond Tremblay, Guy Lafond et Robert Vigneault s’y retrouvait surtout les samedis pour écouter l’opéra qui provenait du Metropolitan Opera de New York et, les dimanche, l’orchestre symphonique de New York((A. Thério, 1992, op. cit., p. 46.)).

C’est à 19 ans, en 1944, que Jean-Guy décide d’adopter le prénom « Jean » et, suivant le décès de sa mère en 1952, d’intégrer son patronyme, qui figure à son baptistaire comme deuxième prénom, à son nom de famille((Gaston Tremblay, 2003, op. cit., p. 36.)). En visitant le cimetière de Sturgeon Falls, il est en paix, confiant de porter ses parents en lui, comme il l’écrit dans Petits poèmes (1978) :

Je les porte en moi. Cette chair

Respire au rythme de leur âme

Lointaine ou proche. Et dans les airs

Leur signe éclate en oriflamme((Jean Éthier-Blais, Petits poèmes presque en prose, Montréal, Hurtubise HMH, 1978, p. 77-78.)).

Éthier-Blais considère les ordres, mais n’a pas la vocation. Il a plutôt « la profonde conviction d’être un littéraire qui cherche un moyen de continuer sa route((Gaston Tremblay, 2003, op. cit., p. 39.)) », mais est incertain de son talent littéraire. Éthier-Blais erre un an ou deux à Sudbury :

Au tran-tran d’une petite ville, qui ne serait pas la mienne, à l’hostilité d’une population anglophone qui, par définition, méprisait tout ce qui était français, en un mot, je m’anéantissais, je disparaissais pour toujours dans l’anonymat ontarien. Je sentais s’agiter trop de pouvoir dans mon esprit pour accepter de finir mes jours inspecteur des écoles françaises dites « séparées » de l’Ontario. Ces pouvoirs étaient l’écriture. Comment vivre en anglais et faire une œuvre en français? […] Voilà le problème qui se posait à moi. Je ne savais comment le résoudre et personne ne pouvait me secourir. Il n’y avait qu’une solution, c’était la faculté des lettres, la préparation d’une licence, ce qui me donnerait deux ans de répit((Jean Éthier-Blais, 1992, op. cit., p. 225.)).

La conviction que le centre de la vie canadienne-française est ailleurs vient en partie des hommes qui lui ont introduit la littérature et qui y sont tous retournés((Gaston Tremblay, 2003, op. cit., p. 40.)). En 1947, Éthier-Blais et son ami Guy Lafond se retrouvent et fréquentent ensemble le salon littéraire d’Hertel, un des lieux de rencontre des artistes du Refus global (1948), dont fait partie Paul-Émile Borduas. Éthier-Blais obtient une licence de l’Université de Montréal au printemps 1948 et quitte le Québec pour travailler à la diplomatie canadienne en France en 1952. Son doctorat, réalisé à l’Université Laval (1971), portera sur La formation des idées esthétiques et littéraires de Borduas, où il revient à la problématique du Canada français de sa jeunesse.

Insatisfait du monde diplomatique, Éthier-Blais est embauché comme professeur de littérature, d’abord à l’Université Carleton en 1960, puis à l’Université McGill de 1962 à 1990. De 1961 à 1983, il publie aussi une critique littéraire chaque semaine dans les pages du Devoir et rédigera une série d’essais et de recueils de poésie :

Au fil des ans, il signera plusieurs centaines de papiers dont la qualité lui permet d’exercer une influence certaine sur l’institution littéraire de l’époque. Sa véritable carrière d’essayiste commence en 1967 avec la publication, au Cercle du livre de France, de deux recueils d’essais intitulés Signets I et Signets II, pour lesquels il reçoit le prix littéraire du Québec, le prix France-Canada et la Médaille du Canada. En 1973, il récidive en lançant chez le même éditeur son troisième recueil, Signets III, et, chez Hurtubise HMH, son Discours de réception à l’Académie canadienne-française((Gaston Tremblay, 2003, op. cit., p. 41.)).

Pour Éthier-Blais, c’est la vision personnelle d’une personne qui constitue « sa seule vérité((Gaston Tremblay, 2003, op. cit., p. 35.)) ». Dans Signets II (1967), Éthier-Blais écrit : « ce n’est qu’à partir du moment où un écrivain canadien cherche à capter ce qu’il y a en lui de plus personnel, et donc de plus canadien-français qu’il peut accéder à l’universel((Jean Éthier-Blais, Signets II, Montréal, Cercle du livre de France, 1967, p. 10.)) ». Même un « auteur qui a voyagé, vécu et travaillé à l’étranger pendant plusieurs années((Gaston Tremblay, 2003, op. cit., p. 35.)) » ne peut faire autrement que de retrouver sa vérité dans son vécu particulier. Pour Éthier-Blais, selon la lecture qu’en fait Tremblay, « est à la fois une réflexion sur son existence, le cénotaphe de l’amour de ses parents, et le souvenir de ses ancêtres((Gaston Tremblay, 2003, op. cit., p. 37.)) ». Dans Signets III (1973), Éthier-Blais dit :

On trouvera peut-être que, dans cet ouvrage, je parle trop de moi. Il m’est impossible de m’arracher à moi-même. Le ciel, la vie, tout est en fonction de ma personne. C’est ainsi. […] Est-ce, dans une fenêtre, le paysage qui m’attire ou bien la vitre? Est-ce, par delà le verre, mon image qui, soudain, lorsque je bouge, m’apparaît((Jean Éthier-Blais, Signets III. Montréal, Cercle du livre de France, 1973, p. 9-13))?

D’après Tremblay, c’est à partir de cette « posture qu’il veut tout à fait personnelle et donc en retrait de l’institution littéraire((Gaston Tremblay, 2003, op. cit., p. 42.)) » qu’il faut comprendre Éthier-Blais. Plus encore, c’est par cette « vision particulière de la littérature canadienne-française qu’il arrive à se démarquer ». Dans Signets II, Éthier-Blais représente la littérature comme « un pur objet de réflexion », qui « correspond à ma nature ». Éthier-Blais conclut : « C’est moi que je regarde, que j’analyse((Jean Éthier-Blais, Signets II. Montréal, Cercle du livre de France, 1967, p. 20.)). » Et plus Éthier-Blais avance dans la vie, « plus il se recentre sur lui-même et ses origines((Gaston Tremblay, 2003, op. cit., p. 43.)) » franco-ontariennes. Fragments d’une enfance revient sur la vie de Sturgeon Falls des années 1930. Yolande Grisé parle de leçons livrées « magistralement » :

Aujourd’hui, au seuil de la maturité, il est en mesure de pénétrer le sens de son histoire, et de la nôtre […]. Fragments d’une enfance, est un ouvrage émouvant((Yolande Grisé, 1990, op. cit., p. 41.)).

Dans une douzaine de courts chapitres, depuis les premières nuits d’insomnie d’un bébé jusqu’aux derniers jours de l’école primaire, le livre est encadré par des succès : à six mois, Jean-Guy est couronné le plus bel enfant de Sturgeon Falls ; à 12 ans, il devient le premier lauréat du premier Concours provincial de français en 1937.

Le Seuil des vingt ans (1992) permet, quant à lui, de se replonger dans les corridors du Collège du Sacré-Coeur de la décennie 1940. A. Thério en fera la critique suivante :

Qu’est-ce qui manque à ce livre bien équilibré pour que l’histoire soit complète ? Deux choses qui, selon moi, sont importantes : la sexualité et le sport. Que M. Biais n’aime pas le sport, c’est son affaire, mais les sports ont toujours joué un rôle important dans les collèges classiques. Et je suis sûr que les Jésuites de Sudbury lui donnaient aussi beaucoup d’importance. On devait y pratiquer le hockey, le baseball, le tennis, la balle au mur, etc. Le sport, cela faisait partie de la vie des collèges de cette époque. Il aurait fallu y consacrer un court chapitre tout au moins((A. Thério, 1992, op. cit., p. 46.)). Enfin, l’auteur saute à pieds joints sur un sujet pourtant important dans une institution où les jeunes gens ont entre douze et vingt ans, je veux dire la sexualité. Oh ! il y fait allusion de temps en temps, mais c’est, en un sens, pour éviter le sujet. À treize ans, c’est-à-dire en syntaxe, il avoue que sa « sexualité n’est pas encore en éveil ». Bon, croyons-le pour le moment. Il y a des plantes qui mettent du temps à faire des bourgeons. Plus tard, il nous apprendra, dans « Travaux et Passions » : « J’avais seize ans. J’étais un enfant. Je n’avais même pas ce que nos confesseurs appelaient « des mauvaises pensées » » (p. 176). Est-ce pour cette raison qu’il prend la peine de dire, dans « Amitié », après qu’un garçon lui eût parlé de masturbation comme d’une chose naturelle, qu’il avait vu là une « intrusion dans [s]a vie privée dont il fallait à tout prix [qu’il] empêche qu’elle se renouvelle » ? Plus loin, il ajoute : « Nous étions [le quatuor d’amis], chacun selon son propre secret, des garçons purs. Notre éducation nous portait vers cet idéal, qui consistait à offrir à Dieu, de préférence dans les ordres, un corps virginal. » (p. 46) Le désir de pureté et de perfection empêche-t-il la nature humaine de se développer comme elle doit le faire ? Et autour de lui, il n’a rien vu, ni pendant les pique-niques, ni dans les dortoirs, après les lumières éteintes ? La vérité, c’est que le sujet gêne l’auteur, et c’est pour cette raison qu’il refuse d’en parler. Mais qu’est-ce qu’il y a de gênant à discuter des expériences sexuelles d’adolescents qui vivent en vase clos ? Si Thérèse de Lisieux, comme il nous l’apprend, « voulait résister à la tentation », c’est que cette tentation, elle est partout, même chez des « jeunes gens purs((A. Thério, 1992, op. cit., p. 46-47.)) ».

L’avant-dernier chapitre, intitulé «Dieu», ne nous permet pas de savoir si l’auteur est croyant ou pas. Le dernier nous entretient des retraites de vocations. Il y a là de fort belles pages, bien inspirées, écrites de main de maître. Mais les plus belles, selon moi, on les trouve dans « Philosophie ». Si, à l’époque, l’auteur n’a pas compris grand-chose à son Grenier (c’était l’auteur du manuel de philosophie), il a fini par savoir ce que c’est que la philosophie : « D’où suis-je sorti ? Quelle volonté cosmique, ou quel ridicule hasard, m’a arraché au néant ? » (p. 192) Les deux pages qui suivent mériteraient qu’on les cite en entier. Je reprends la question que j’ai posée plus haut : le cours classique était-il une bonne méthode d’éducation ? Je laisse l’auteur répondre :

« Nous vivions dans une dépendance acceptée, même, après quelques années, recherchée. Ce fut peut-être là le défaut principal de cette éducation. Elle forma admirablement des êtres faits pour vivre en vase clos, répéter indéfiniment le même rituel, comme si le monde extérieur n’existait pas, ou comme si le monde extérieur n’était, sous son masque, qu’un vaste collège des Jésuites. On pourrait remplacer jésuites par oblats, spiritains, prêtres de différents diocèses, ce qui veut dire que la formation reçue chez les Jésuites ressemblait à s’y méprendre à celle provenant de n’importe quel ordre religieux, à cette époque. »

Éthier-Blais publiera aussi quatre recueils de poésies : Asies (1970), Petits poèmes presque en prose (1978), Le Prince Dieu (1982) et Les Mères (1993). Selon Tremblay,